令和8年3月末に携帯電話の3Gサービスが終了となることから、インターネットにすぐ繋がるスマホに乗り換える方が増え、キャッシュレス決済や公共機関での電子申請などを目にする機会が多くなってきました。

サイバー犯罪の被害に巻き込まれる恐れがあります。

しかし、インターネットに不慣れな方が適切なセキュリティ対策をしなければ、大切なお金や情報を盗まれたり、クレジットカード番号などを不正利用されるなど、サイバー犯罪の被害に巻き込まれる恐れがあります。

1. 架空料金請求詐欺

架空料金請求詐欺とは、SMS (ショートメッセージ)やメールを使って、未払いの料金があるなど、架空の事実を口実として金銭等をだまし取る詐欺です。

【架空料金請求詐欺の特徴】

- SMSやメールが使われる

- 実在する会社や役所、団体になりすましている

- 電話番号が表示されていて、電話をかけるように誘導される

- 「本日中に連絡をください」「至急ご連絡ください」と対応を急がされる

- 利用していないにもかかわらず、料金を請求される

- 料金の支払いに電子マネーカードを買うように要求される

- 「訴訟」や「法的手続き」という文言が使われる

【被害に合わないための対処方法】

▶SMSやメールに書かれている内容を信用しない!

犯人は、不安感を煽る内容のメッセージを送ってきます。内容が心配な時は、犯人に連絡をする前や支払いをする前に、家族や最寄りの警察署、消費生活センターに連絡しましょう。

▶記載されている番号に電話をかけない!

電話をすると、犯人に電話番号を知られて、巧みな話術で騙されてしまいます。

▶犯人に要求されても電子マネーカードを購入しない!

電子マネーのほか振込等金銭の支払いを求められても応じてはいけません。

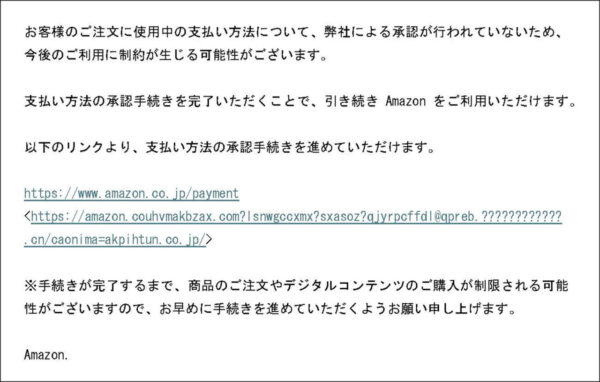

2. フィッシング詐欺

フィッシング詐欺とは、実在の企業(銀行や宅配便業者、通信事業者、通信販売業者等)やそのサービスを語り、偽のメールやSMSで、本物とそっくりの偽サイト(フィッシングサイト)に誘導して、クレジットカード情報や個人情報を盗んだりするもので、ウィルスに感染することもあります。

フィッシング対策協議会に報告されたフィッシング件数は令和5年は過去最高の約119万件でしたが、今年は7月末時点で既に昨年7月末(約64万件)を上回る件数(約81万件)が報告されています。

最近では、特に大手ネットショップ「Amazon」などを装って、メールやSMSからフィッシングサイトに誘導する手口が多く報告されています。

[ フィッシング詐欺の特徴]

●実在する会社や役所、団体になりすましている

●「アカウント停止のお知らせ」や「宅急便の不在通知」等の心理的に焦らせる題名、内容のSMSやメールが送られる

●メールに記載してあるリンクを押すと、個人情報や銀行口座、クレジットカード情報を入力する画面になる

●企業等が実際に使用している画面に酷似しているものが使われる場合がある

●リンクを押すとウィルスに感染する恐れもある。

【被害に合わないための対処方法】

▶心当たりのないメールは無視する!

犯人は、不安を煽る題名や内容で惑わし、偽サイトへ誘導する。

▶不用意にメールのリンクを押さない!

リンクを押すと本物に酷似した偽サイトが開き、情報を入力するように求められます。また、ウィルスに感染する恐れがある。

▶不用意にパスワードを入力しない!

パスワードを入力すると、あなたのアカウントが乗っ取られます。

▶不用意に銀行口座、クレジットカード情報を入力しない!

あなたの知らないところで、お金を引き出されたり、買い物をされたりします。

▶ID、パスワードを使い回さない!

ID、パスワードを盗まれた場合、その組み合わせで使っているすべてのインターネットサービスが不正利用される恐れがあります。サイトごとに違うものを使用するようにしましょう。

▶公式アプリやブックマークからメールが「本物かどうか」を確認する!

メールの通知内容をいつも使用している公式アプリやブックマークから正規サイトに接続して「本物かどうか」確認しましょう。

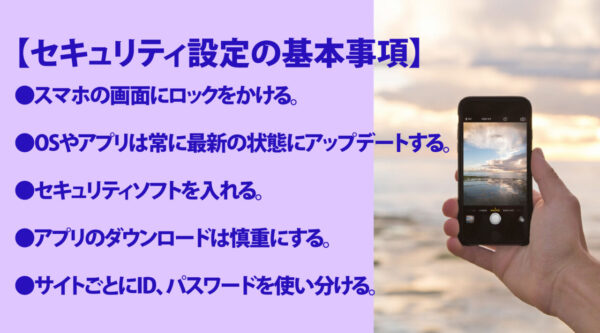

スマホのセキュリティ設定

スマホのセキュリティ設定をおろそかにすると、ウィルスに感染したり、不正アクセスに合うリスクが増大する。そのため、セキュリティ設定が必要です。

1、セキュリティ設定の基本事項

●スマホの画面にロックをかける。

●OSやアプリは常に最新の状態にアップデートする。

●セキュリティソフトを入れる。

●アプリのダウンロードは慎重にする。

●サイトごとにID、パスワードを使い分ける。

2、ID、パスワードの重要性

スマホでは、たくさんのパスワードを使います。

例えば、メール、ネット銀行、ネットショッピング、動画配信サイト、SNSなどそれぞれのサービスごとにIDとパスワードを登録して利用します。

インターネット上でログインが必要なサイトなどを利用する場合、IDとパスワードの組み合わせが正しければ、本人とみなされて、送金したり、ネットショッピングなどを利用することができます。

パスワードは言わば、キャッシュカードの暗証番号と同じくらい重要で大切なものです。

3、ID ・パスワードの使い回しの危険性

サービスで必要となるIDとパスワード。きちんと使い分けをしていますか。

IDには、メールアドレスが指定されることが多くありますので、特にパスワードの使い回しに気をつけなければなりません。

使い回しているパスワードが漏れた場合、同じIDとパスワードの組み合わせで登録している。他のサービス(メール、ネット銀行、ネットショッピング、SNSなど)に何者かがあなたになりすまして、不正に利用することがあるのです。

パスワードは人に教えない限り、誰にも知られないと思われがちですが、例えば

- いつも利用しているネットショッピングサイトが、サイバー攻撃に合い、利用者のIDとパスワードが流出してしまった場合、

- あなた自身が実在する企業、役所、団体になりすましたフィッシングメールにより、IDとパスワードを入力しまった場合、

には、あなた自身が知らない間にパスワードが漏れてしまうことがあります。

終わりに:インターネットの便利さの裏にサイバー犯罪が潜んでいる。

今やインターネットは私たちの暮らしの中で必要不可欠なツールとなりました。その便利さの裏にはネット詐欺などのサイバー犯罪が潜んでいます。

サイバー犯罪の手口に注意して、普段からセキュリティ対策をしっかりと行い、安全で便利なインターネット環境を整えましょう。

受信したメールが詐欺なのかわからないときどうすればいいか。それは信頼できる人や最寄りの警察署に相談することです。

IP ・パスワードを不正利用されないために、

(1) パスワードを使い分ける

漏れたことに気づかず、パスワードを変えずにいると、1つの最初のパスワードを漏れただけで、他のサイトなどを不正に利用されることがある。そのため、サイトごとにパスワードを使い分けましょう。

(2)パスワードを複雑なものに設定する!2025

パスワードは複雑なものに設定することが重要です。

電話番号や誕生日を使用すると、他人から推測されやすくなります。サイトで利用できる範囲内で、アルファベットや数字記号を使うなどして、できるだけ複雑なものに設定しましょう。