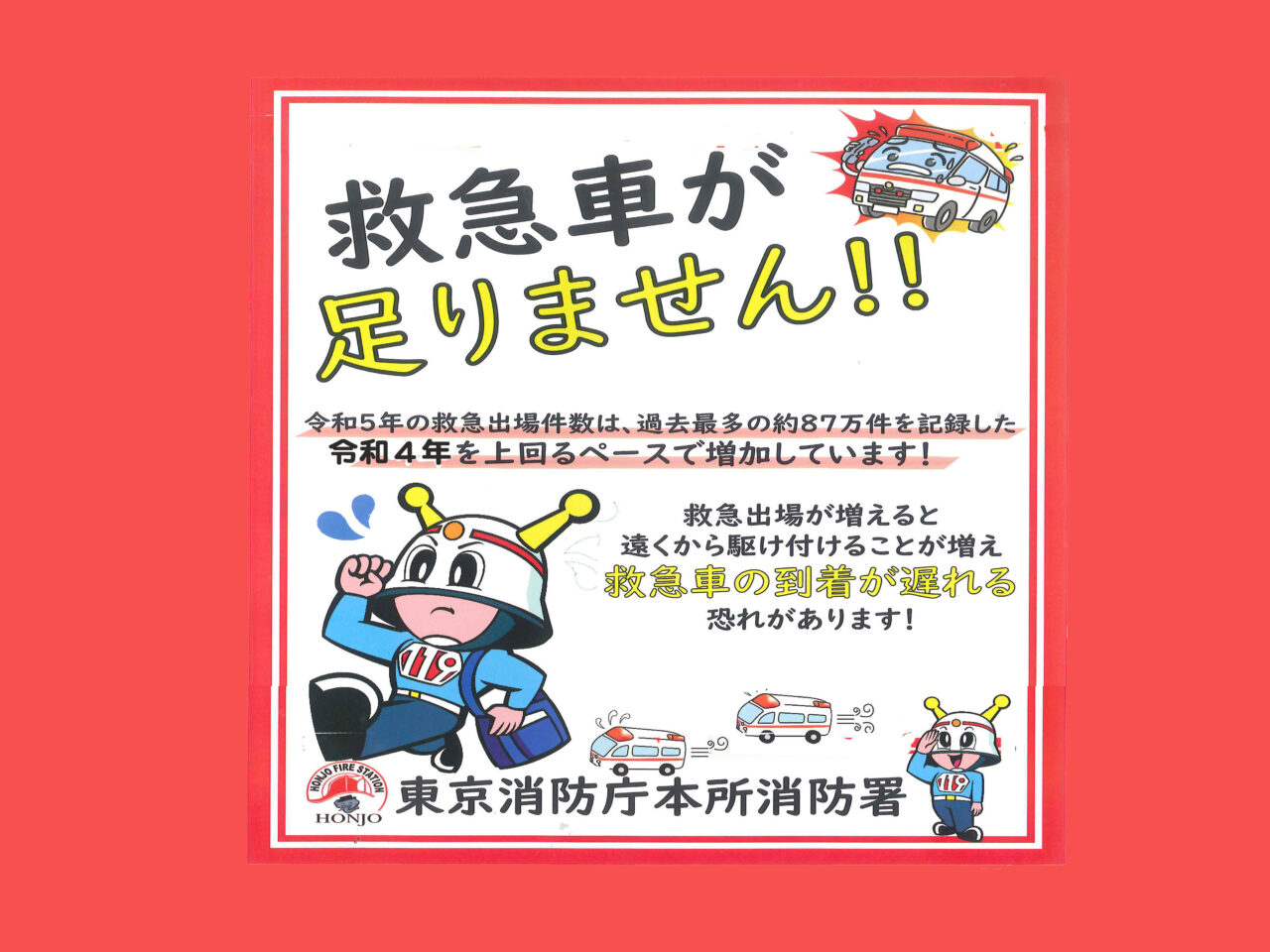

令和5年の救急出動件数は、過去最多の令和4年(約87万件)を上回るペースで増加している。

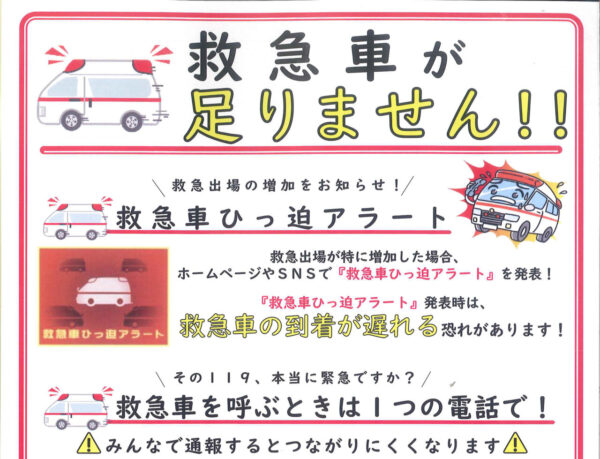

救急出場件数は増加の一途をたどっています。

搬送された方の50%以上が初診診断により軽易で入院を要さない軽症と判断されている状況です。

救命処置が必要な方など、本当に病院に行く必要がある人へ、一刻も早く救急車が到着できるように、救急車の適時・適切な利用にご協力をお願いします。

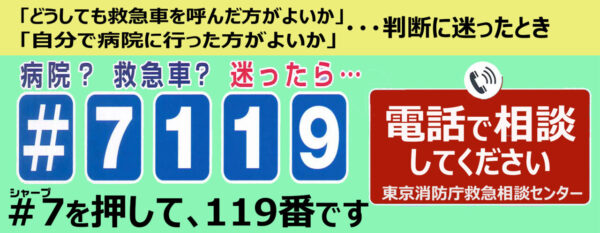

病院?救急車?迷ったら…#7119

東京消防庁救急相談センター(24時間年中無休)

#7119(携帯電話・プッシュ回線)

救急車の「有料化」の動き

救急車で大きな病院に運ばれた際、緊急性が認められなければ患者に負担を求める地域が出てきている。救急医療体制の逼迫(ひっぱく)を背景に、適正な救急車利用を促すためだが、専門家は「実質的な『有料化』にならないか。患者の受診抑制を生む可能性がある」と懸念する。

「

茨城県では・・・

茨城県内の22の大規模病院は12月2日から、救急搬送された患者に緊急性がないと判断した場合、一定額を徴収することにした。金額は病院ごとに設定し、最高で1万3200円になる。

救急車で搬送された人の緊急性が認められなかった場合、病院側が利用者に費用負担を求める運用を茨城県などが始めた。

救急車が有料の国もあるが、日本では無料で運用されてきた。一部のケースで負担を求める試みは、症状が軽く救急車に乗らずに来院できる人の利用を抑制し、重症患者の救急搬送を妨げないようにするのが狙いである。

県や市町村はまず、症状が深刻なら救急要請を躊躇(ちゅうちょ)してはいけない点を住民に伝えてほしい。迷う場合には電話相談できる窓口が設置されていることも周知する必要がある。

4月からは医師の時間外労働の規制が始まり、救急医療現場の逼迫(ひっぱく)が懸念されている。救急を含む地域医療は、地域住民の理解と協力なしには維持できない時代である。

茨城県で費用徴収を始めたのは200床以上の22病院だ。軽い切り傷や風邪症状など、搬送先で緊急医療の必要性が認められない場合は、病院により1万3200~1100円を支払う。各病院が紹介状のない患者に支払いを求めている「選定療養費」の制度を活用したもので、救急車を運用する消防にお金が入るわけではない。

119番通報による全国の救急搬送は令和5年で約764万件で、うち半数が軽症者だった。救急車が現場に到着するまでの時間も、利用者を病院に収容するまでの時間も年々延びており、救急医らの間には「このままでは救える命が救えなくなる」との危機感がある。

緊急性のない救急車利用の中には「交通手段がない」として、タクシー代わりに使うケースまであるという。不適切利用を抑制し、本当に必要な人の元へ救急車が駆け付けられるようにしたい。