墨田区南部の本所地域は、かつては隅田川河口に広がる砂州でした。江戸時代になると徐々に開発され、明暦の大火(1657)の後に本格的に開発が進められて本所深川地域が形成されました。このように新開地であった本所地域には、町人や武士の他にも、寺社が移入し、また新たに創建され、やがてそれらは、名所となって人々で賑わいました。

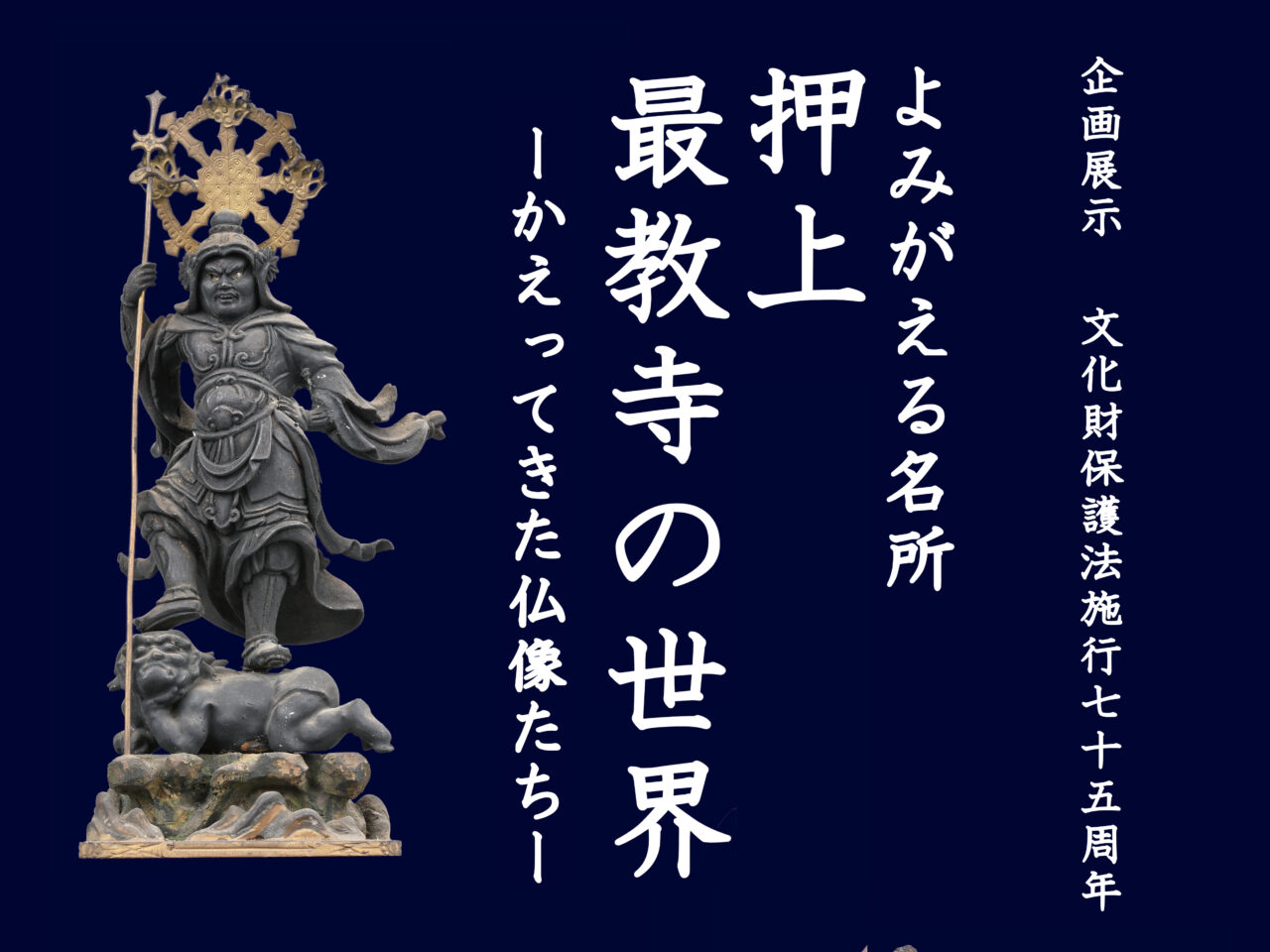

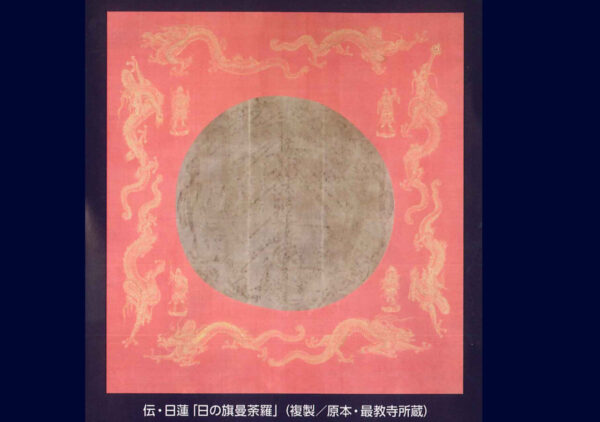

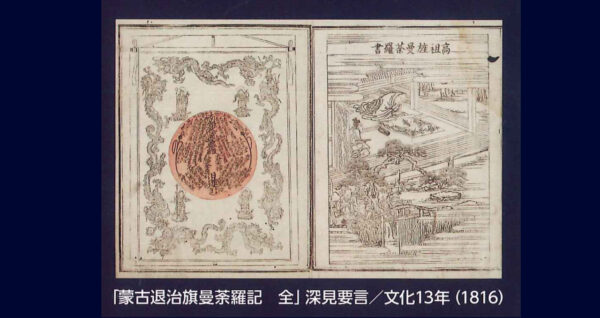

天松山最教寺は、この時代の本所に建立された日蓮宗寺院です。寺伝によれば、徳川秀忠の娘千姫の病気平癒の祈祷を行ったことから、旧押上村に寺地を得たと言われます。『江戸名所図会』や『東都歳時記』によれば、最教寺には、日蓮が蒙古来襲の折に記したと伝わる「日の旗曼荼羅」が伝来しており、開帳などを通じて江戸の人々の崇拝を集めてきたことがわかります。

すみだ郷土文化資料館では平成30年(2018)年から、最教寺のご協力のもと寺宝調査を行ってきました。その結果、現在の最教寺には江戸時代の貴重な仏像の多くが大切に保存されており、墨田区の地域資料として重要な意義をもつことが明らかとなりました。

墨田区は震災や戦災によって大きな被害を受けました。そのため、近代にいたるまでの間に多くの寺社が区外へ移転しています。これらの移転した寺社は、江戸時代には名高い名所であったものも多くありました。そしてそれらの寺社は、現在にいたるまで仏像や什物といったかつての「宝物」を大切に守り続けている場合があるのです。

天松山最教寺もそうした寺院のひとつです。江戸時代には押上の妙見付近にあり、安政江戸地震や関東大震災で壊滅的被害を受けたことから移転し、現在は八王子に所在する日蓮宗寺院です。徳川秀忠の娘・千姫の病気平癒祈祷によって押上に寺地を得、「江戸名所図会」などによれば日蓮が記されたと伝わる旗曼荼羅を伝えており、開帳などを通じて江戸の人々の崇敬を集めていたことがわかっています。